الخلايا الإخوانية النائمة

إن نجاح بعض الأنظمة العربية في القضاء على التنظيمات الإخوانية، وتصنيفها في خانة “الجماعات الإرهابية” أسهم في تسجيل نجاح “تكتيكي” على هذا التنظيم السرطاني الخبيث، مما شكل ضربة قوية للحركة، وأسهم في قطع الطريق أمامها لاستكمال مخططات “التمكين” للوصول إلى السلطة والتحكم في أهم مفاصل الدولة، في مرحلة مفصلية تميزت بعدم وصول التنظيم إلى مرحلة من الانتشار الجماهيري تمكنه من رفع شعار التحدي والمواجهة ضد الدول التي ينشط داخلها.

غير أن هذا النجاح “التكتيكي” لا يعني بالضرورة أن هذا التنظيم انتهى نهائيا ولن تقوم له قائمة، في ظل التجارب التاريخية التي تقطع بأن التنظيم الإرهابي استطاع في كل مرة لملمة صفوفه وإعادة تجميع قواعده بسرعة كبيرة تعكس حجم التماسك التنظيمي للجماعة، وقوة الضبط والربط بين قواعد التنظيم وقياداته المنتشرة داخل هذه الدول وخارجها.

في هذا السياق، فإن قراءة في تاريخ الجماعة، الذي امتد لأكثر من 90 عاما، يقطع بأن التنظيم نجح كل مرة في العودة إلى واجهة الأحداث رغم الضربات الأمنية القوية التي تلقاها من طرف الأنظمة السياسية في كل من مصر وتونس وسوريا. وهنا نسجل بأنه قد سبق لجماعة الإخوان المسلمين في مصر أن تلقت ضربات اعتبرها البعض قاصمة، خصوصا في أعقاب الحل الأول للجماعة بتاريخ 8 ديسمبر 1948، على إثر ما عرف إعلاميا بقضية “السيارة الجيب”، وأيضا الحل الثاني بتاريخ يناير 1954، والذي ردت عليه الجماعة بقوة من خلال محاولتها اغتيال الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر، فيما عرف إعلامية بحادثة المنشية (26 أكتوبر 1954). ورغم كل هذه الضربات استطاع التنظيم إعادة تجميع صفوفه والعودة إلى واجهة الأحداث، مستغلا بعض الظروف الإقليمية والهزات الشعبية للسيطرة على الأحداث وتوجيهها لما يخدم طرحه السياسي.

المعطى نفسه يمكن أن نخلص إليه من خلال دراسة الحالة السورية، حيث استطاع الإخوان “المسلمون” المحافظة على زخمهم التنظيمي رغم الضربات التي وجهها لهم نظام حافظ الأسد، خصوصا في الفترة التي أعقبت تأسيس تنظيم الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين، والذي تسبب في مجازر للشعب السوري، لعل من أهمها حادثة المدفعية والأوزبكية، والتي ذهب ضحيتها آلاف من المواطنين الأبرياء، غير أن القبضة الأمنية للأجهزة السورية لم تمنع من استمرار النشاط الإخواني في سوريا، وهو ما يفسر وجود تنظيمات إرهابية على الأرض لعل من أهمها هيئة دروع سوريا وحركة نور الدين زنكي وجيش المجاهدين وكتيبة درع الفاروق، بالإضافة إلى أكثر من 20 جماعة مقاتلة توجد على الأراضي السورية، وتعمل على محاولة تفادي الاصطدام بين التنظيمات الإرهابية والقوات المقاتلة المعارضة للنظام السوري.

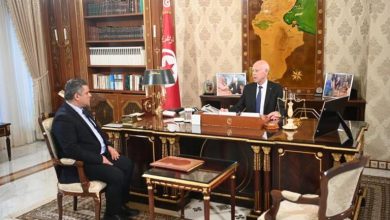

وفي السياق نفسه، يمكن طرح الحالة التونسية من خلال الرجوع إلى الضربات التي تلقاها التنظيم الإخواني بعد سنة 1988 على أيدي نظام زين العابدين بن علي، تمثلت في سجن العديد من قيادات التنظيم وهروب بعضها الآخر إلى الخارج، وهو المعطى الذي لم يمنع الجماعة من إعادة رص صفوفها والعودة بقوة لتصدر المشهد السياسي التونسي عقب ما عرف بأحداث “الربيع العربي” سنة 2011، على الرغم من أن الدولة التونسية تتجه، مؤخرا، نحو توجيه ضربة جديدة للتنظيم الإخواني في ظل الكشف عن وجود تنظيم سري مسلح له بصمات قوية في اغتيال المعارضين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

كل هذه المعطيات التي تم سردها تفيد بأن فرضية وجود خلايا إخوانية نائمة في دول الخليج تبقى قائمة بقوة، وأن الحرب ضد هذا التنظيم الإخواني لا تزال مستمرة، وهو ما يدفع في اتجاه طرح سؤالين مركزيين:

السؤال الأول يتمحور حول البنية السلوكية التي يمكن من خلالها رصد العناصر من ذوي الانتماءات الإخوانية. أما السؤال الثاني فيدور حول ماهية ومعالم استراتيجية مواجهة هذا التنظيم الإرهابي على المدى البعيد، والقضاء على البيئة المنتجة والمصدرة للفكر الإخواني الإرهابي.

بخصوص النقطة الأولى يمكن القول إن الخلايا “الكامنة” للتنظيم الإخواني تحاول خلال هذه المرحلة، التي تطلق عليها بـ”مرحلة الاستضعاف”، التركيز على المجال الدعوي والخيري بعيدا عن الانخراط والمشاركة في النقاش السياسي الدائر، مع الاستمرار في إرسال إشارات للنظام الحاكم تحاول من خلالها هذه العناصر الإيحاء بأنها على ولاء تام للدولة ولأولي الأمر، وقد تصل، في بعض الأحيان، إلى درجة التطرف في الدفاع عن رموز الدولة، في محاولة منها كسب رضا السلطة السياسية، للسماح لها بهامش أكبر من المناورة والتحرك تساعدها على مواصلة عملية الانتشار الجماهيري وكسب قاعدة مادية واسعة، يمكن توجيهها عندما تنضج الشروط الذاتية والموضوعية لمواجهة محتملة مع النظام السياسي.

على الجانب الآخر، تستغل العناصر الإخوانية مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن مواقف قوية عندما يتعلق الأمر بحوادث ذات أبعاد دينية وقيمية، كما حدث أخيرا في الحادث الإرهابي الذي استهدف المسلمين في منطقة كرايستشيرش بنيوزيلندا، وتهدف العناصر الإخوانية من وراء هذه المواقف الحصول على شرعية دينية أكبر من الدولة، من خلال تقديم نفسها على أنها الممثل الشرعي للمسلمين والمدافع الشرس عن حقوقهم، في تماهٍ خبيث مع الأطروحات الأردوغانية الأخيرة.

وفيما يتعلق بالشق المتعلق برسم استراتيجية المواجهة مع التنظيمات الإخوانية في “الداخل” فإن المقاربة الأمنية الصرفة يجب تعضيضها، بمقاربة استراتيجية ضمن إطار مفاهيم “الأمن الشامل” من خلال اللجوء إلى المُخرجات التكتيكية التالية:

– الانتباه إلى الأنشطة الدعوية التي تقوم بها تلك العناصر، وطبيعة الخطاب الذي يتم ترويجه وإسقاطه على التكتيكات الإخوانية وأدبياتها، والعمل على التصدي ووقف طرق الانتشار هذه.

– مواصلة فضح التاريخ الإرهابي للتنظيم الإخواني، وإبراز فشل تجارب الحكم لهذه الجماعة كلما سنحت لها الفرصة للانقضاض على السلطة.

– مواصلة التركيز على نشر قيم المواطنة وفخر الانتماء، وهي القيم التي تتعارض مع التوجهات الإخوانية التي لا تؤمن بعقيدة الوطن، وترى في هذا الأخير مجرد “حفنة من تراب عفن”، وهو ما سيمكن من خلق وعي جماعي بحقيقة المخططات الإخوانية في المنطقة كمقدمة لبناء جدار صد منيع ضد محاولات الاختراق والانتشار التي تعكف عليها التنظيمات الموالية لجماعة الإخوان المسلمين.

كان هذا رصدا لبعض مناطق الظل في تحركات التنظيمات الإخوانية في الدول التي تحظر نشاط الجماعة، والتي قد تساعد المواطن الخليجي في كشف هذه الخلايا النائمة ومساعدة الدولة على فضح مخططات التنظيمات الإخوانية، والتي تبقى من أهم التهديدات للأمن القومي في دول الخليج العربي.